Die Förderung geht weiter

Ermutigendes Signal: NRW fördert weiteres „Citizen Science Projekt – Kinderverschickungen NRW“ bis 2028 Am 16. Dezember 2025 kam

Die Positionierung der Fachleute ist nicht nur für die wichtig, die auf der Veranstaltung in Berlin im politischen Fokus stehen: Die Opfer von sexueller Gewalt in öffentlichen und privaten Institutionen. Nora Wohlfarth vom Landesarchiv Baden-Württemberg weist darauf hin: die nächste Betroffenen-Gruppe, die wissen will, was passiert ist, sind die Verschickungskinder. Denn die Ausgangslage ist strukturell und faktisch fast identisch, die Argumente der Expert:innen sind bedeutsam. Es geht auch um uns.

Aus politischer Sicht gibt es „völlig fraglos“ ein klares Recht zur Aufarbeitung, sagt Staatsrechtler Prof. Stephan Rixen, „moralisch sowieso“. Prof. Heiner Keupp von der Aufarbeitungskommission geht noch einen Schritt weiter: Aufarbeitung sei nicht nur Recht, sondern Verpflichtung.

Warum? Unsere Grundrechte beinhalten einen Schutzanspruch an den Staat. Es geht um eine „…grundrechtliche Schutzpflicht für die Folgen des Unrechts im Lebenslauf“, sagt Rixen. „Wo der staatliche Schutzauftrag versagt hat in der Verhinderung, bedeutet das nicht, dass der Staat sich aus der Verantwortung stehlen kann“. Lässt sich also ein Recht auf Aufarbeitung für Betroffene von Gewalt durch Institutionen verfassungsrechtlich begründen?

Aufarbeitung macht das Unrecht der Vergangenheit zum Thema der Gegenwart, sagt der Verfassungsrechtler. Ein gesellschaftliches Ziel von Aufarbeitung ist deshalb: „Prävention für die Zukunft“. Es gehe darum, „dass aus der individuellen Leiderfahrung eine intergenerationelle Lernerfahrung wird.“

Das sei ein Benefit der Aufarbeitung für unsere Gesellschaft.

Was aber ist der Benefit für die Betroffenen, für uns?

Es gehe nicht nur um moralische Anerkennung, sondern vor allem um eine für Betroffene real erfahrbare „Achtung, die den Selbstwert der Person stärkt“, meint Rixen. Das erlebte Unrecht müsse im Zentrum einer Aufarbeitung stehen, betont er und gleichzeitig auch das Interesse daran, dass solches Unrecht künftig vermieden wird. Was dazu nötig ist: Unser Rechtsstaat müsse mehr tun, als nur moralisch einordnen. Er müsse klar individuelle und institutionelle Verantwortlichkeiten benennen.

Benennen, was passiert ist und wer verantwortlich war. Das wäre aus unserer Sicht als Verschickungskinder ein großer Schritt. Aber dazu wäre eine Aufarbeitungspflicht notwendig, so wie sie Prof. Keupp von der ‚Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs‘ fordert. Und dann? „Wie gehen wir mit den Unrechtsfolgen um?“, fragt Staatsrechtler Rixen, wenn der staatliche Schutzauftrag versagt hat?

Daran gibt es keinen Zweifel unter den Fachleuten in Berlin. Für den Staatsrechtler Rixen ist klar: Aus den Grundrechten mit ihrer Schutzrechtdimension wird ein Schutz durch „Folgenverantwortung“. Heißt: Der Staat kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen, er muss Verantwortung für „die Folgen dieses Unrechts im Lebenslauf“ übernehmen, „…nicht nur (dafür), was da einmal geschehen ist.“

Gerade auch das Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“ hat für Betroffene Brisanz. Prof. Rixen weist auf zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts hin (Recht auf Vergessen 1+2). Die zentrale Frage sei dort: „Wie kann ich sicherstellen, dass Betroffene mitsteuern dürfen, was aus den Daten, die sie betreffen, wird?“ Hier geht es um die Daten, die in Archiven lagern und in Dokumenten festgeschrieben sind. Aus Sicht des Staatsrechtlers muss diese Mitbestimmung gesetzlich geregelt werden.

Das bedeutet: „Wissenschaft ist wichtig, aber dieses Grundrecht ist nicht unbegrenzt“ (Rixen). Prof. Keupp von der Aufarbeitungskommission bringt es in Berlin auf den Punkt: Forschung müsse immer mit Betroffenen gemeinsam agieren. Und: Es gebe ein Recht der Betroffenen auf ein „Nein“.

Er regt eine gemeinsame – Wikipedia nachempfundene – Plattform an, auf der Betroffene und Forscher gemeinsam veröffentlichen. Dr. Johannes Kistenich-Zerfaß vom Hessischen Landesarchiv pflichtet ihm bei: Es sei eine Bereicherung der Überlieferung, wenn die Betroffenensicht in Archiven zusätzlich dokumentiert werde. Juristische Grundlage für diese Forderung ist auch das Völkerrecht.

Auf der Tagung verweist Prof. Rixen auf das völkerrechtliche Fundament der Aufarbeitung: u.a. auf die Istanbul-Konvention, in der es auch um häusliche Gewalt geht und auf die Kinderrechtskonvention, die in Art. 19 ein Gewaltverbot formuliert.

Vor allem in solchen international geltenden rechtlichen Dokumenten werde – im Gegensatz zum nationalen Staatenrecht – ein erweiterter Begriff von Recht gepflegt, sagt Verfassungsrechtler Rixen. Was bedeutet das? Recht sei „nicht nur das, was wir klassisch unter Recht verstehen als Verbots- und Sanktionsordnung…“, sondern vor allem auch „Ermöglichungsordnung“. Es gehe um das Recht darauf, „dass faktisch etwas ermöglicht oder verändert wird“. Prof. Rixen sieht aufgrund der Kompetenz für öffentliche Fürsorge (Art 74 GG), vor allem den Bundes-Gesetzgeber in der Pflicht. Er müsse den Umgang mit Folgen von Gewalt verbindlich regeln.

Was aber ist mit den Grundrechten der Beschuldigten, der vermeintlichen Täter oder Verantwortlichen? Das Archivgesetz schützt die persönlichen Daten mit Bezug auf das Datenschutz- und Persönlichkeitsrecht – noch Jahrzehnte nach dem Tod.

Das macht die Recherchen nach den Tätern, Verantwortlichen und ihren Motiven manchmal unmöglich. Staatsrechtler Rixen fordert deshalb: „Natürlich müssen auch die Grundrechte der beschuldigten Personen gewahrt werden, aber wir müssen eine Diskussion in Deutschland führen, die vielleicht ungern geführt wird …über eine Neugewichtung, auch Nachdenken dieser Rechte… Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist kein Rechtstitel gegen ein Erinnern in historischer Verantwortung“.

Was heißt das alles konkret? Wie wird das Recht auf Aufarbeitung real? Was muss geschehen, fragt Professor Rixen auf der Tagung in Berlin. „Wie kann öffentliche Anerkennung aussehen – zwischen staatlicher Untersuchung und gesellschaftlicher Selbstregulation?“ Mit der Selbstregulation bezieht er sich auf die Sonderstellung der Kirchen und Orden, die sich bis heute schwer tun mit der Aufarbeitung von Missbrauch und Gewalt gegen Schutzbefohlene. Prof. Keupp von der Aufarbeitungskommission fordert mit Blick auf die Kirchen: Private Archive müssten gezwungen werden, Archive einzurichten, die eine Rekonstruktion von Unrecht ermögliche. Seine schockierende Erfahrung bei der Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe gegen die Katholische Kirche in Kloster Ettal: „…nur Vertuschung, Blockade, Lügen“. Es sei eine „Verhinderungswelt“. So formuliert er es auf der Tagung.

Auch Verfassungsrechtler Rixen zeigt sich auf der Tagung aus Kenntnis der kirchlichen Verhältnisse persönlich davon überzeugt, „dass die gesellschaftliche Selbst-Regulierung…nicht der richtige Weg ist“, denn „die Zeit läuft“… „wenn wir Selbstregulation zu stark machen, geht Selbstregulation am Ende zu Lasten derer, um die es geht“.

Prof. Dr. Lars Castellucci, Bundestagsabgeordneter und religionspolitischer Sprecher der SPD bringt es mit einem emotionalen Statement auf den Punkt: „Ohnmacht, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, niemanden zu haben, der an seiner Seite ist,… (das) ist Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Gegengift heißt Vertrauen.“ Zusammenhalt brauche dieses Vertrauen in die Mitmenschen, „…dass ich ihnen nicht egal bin, dass mein Schicksal, mein Leben zählt…“. Was dazu notwendig sei:

Das ermögliche kollektives Gedenken. Die Hoffnung des Innenpolitikers: Auf dieser Basis findet die Gesellschaft die Kraft, „maximal zu tun, was es braucht, um künftige Taten zu verhindern.“ Das zu fördern, sei Aufgabe des Staates.

Zurück zur Kernfrage der Veranstaltung: Gibt es nun ein Recht auf Aufarbeitung oder nicht?

Das Recht auf Aufarbeitung ist gut begründbar, zieht Prof. Rixen sein Fazit auf der Tagung der „Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs“. „Wir sind jetzt in einer Zeit, es immer mehr einzufordern, damit es tatsächlich immer mehr Wirklichkeit wird.“ Seine Forderungen werden von allen Experten auf dem Podium geteilt.

Wir sollten als ehemalige Verschickungskinder alle damit konfrontieren, die unsere Aufarbeitung verzögern, verschleppen, behindern oder zu unserer Privatangelegenheit abstempeln wollen. Lasst uns immer wieder daran erinnern, dass Aufarbeitung mehr ist als ein Recht, sie ist gesellschaftliche Verpflichtung!

Hier findest du ältere Beiträge:

Ermutigendes Signal: NRW fördert weiteres „Citizen Science Projekt – Kinderverschickungen NRW“ bis 2028 Am 16. Dezember 2025 kam

Kinderverschickungen sind in Therapien bis heute oft kein Thema. Das CSP-KV-NRW möchte die Therapeutenlandschaft für den Komplex Kinderkur

Jens Höfig war vor 50 Jahren als 6-jähriger in Niendorf. Mit nach Hause nahm er als Geschenk für

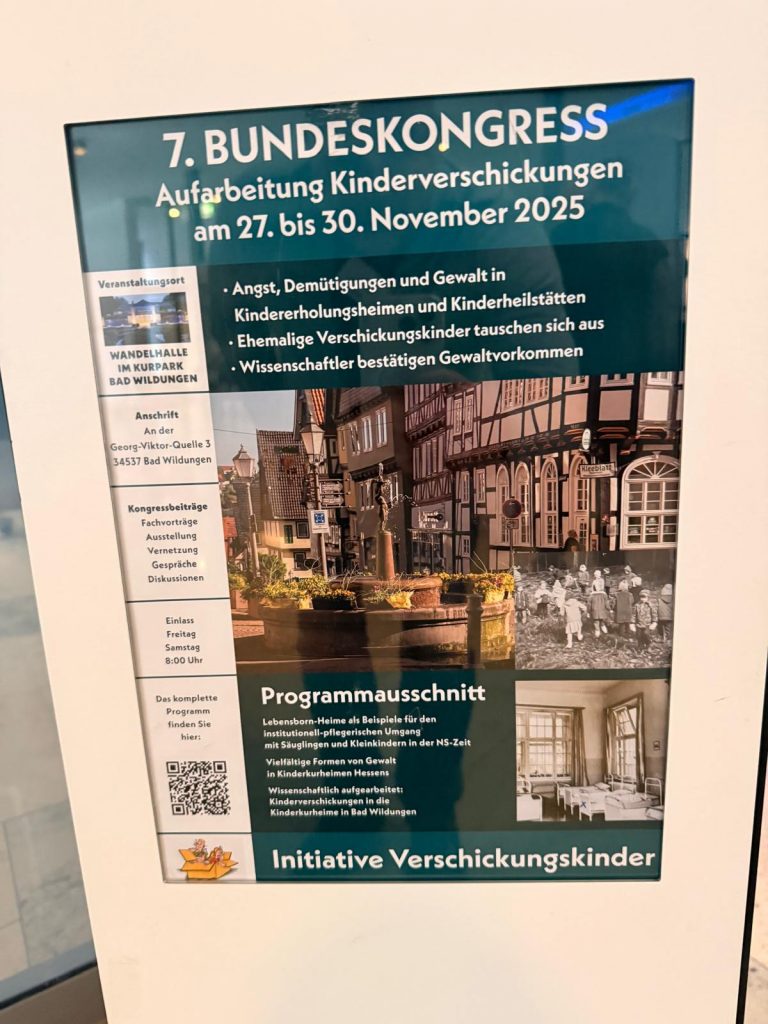

Vom 27. bis 30. November 2025 fand in Bad Wildungen der 7. Bundeskongress der Verschickungskinder aus der ganzen

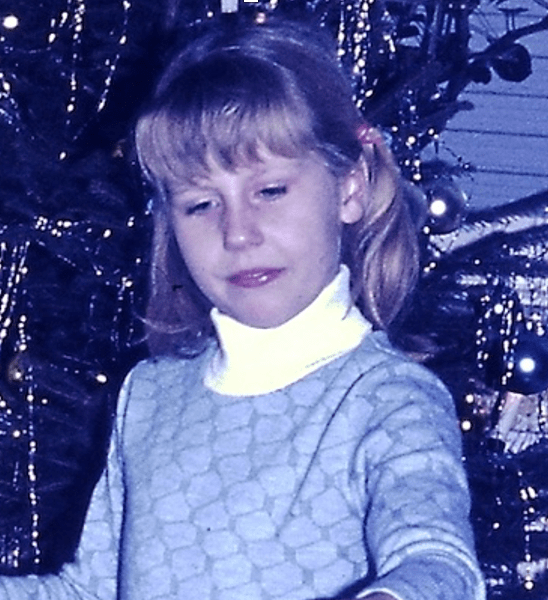

Ich bin 1972, mit noch sieben Jahren, für die üblichen sechs Wochen nach Karlshafen (heute Bad Karlshafen) verschickt worden.

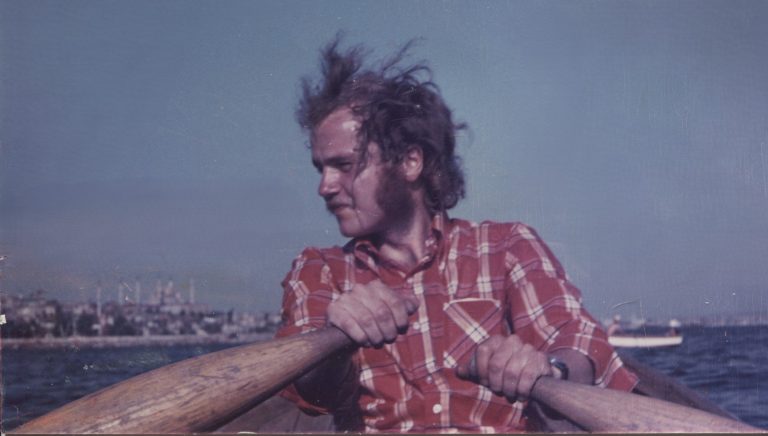

Beginnen möchte ich den Bericht über das Leben meines Vaters, der im November 2024 gestorben ist, mit einem Ereignis, ohne welches wir seine Vergangenheit in dieser Form überhaupt nicht kennengelernt hätten.

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Spende interessieren:

AKV NRW e.V.

IBAN DE98 3206 1384 1513 1600 00

Für eine Spendenquittung bitte eine E-Mail an:

Detlef.Lichtrauter@akv-nrw.de